L’Europe : la Méditerranée dans sa course à la souveraineté

Depuis des décennies, ce bassin maritime semblait figé dans un « confort atlantique » : l’Europe pouvait compter sur la présence des États-Unis pour contenir conflits et trafics. Mais ce statu quo se lézarde.

Les déclarations récentes du vice-président américain accusant l’UE d’être « quasi-adverse », la guerre commerciale relancée par Washington, et la réélection de Donald Trump qui accorde la priorité à la compétition stratégique avec la Chine, traduisent un potentiel désengagement progressif dans le Sud européen.

Des tensions transatlantiques qui fragilisent l’« ordre établi »

« Plus qu’aucun autre univers des hommes, La Méditerranée ne cesse de se raconter elle-même, de se revivre elle-même. Par plaisir sans doute, non moins par nécessité. Avoir été, est une condition pour être » (Fernand Braudel, 2009).

Pendant longtemps, cet espace a semblé un « lac américain » ou un « lac de l’OTAN » (Nathalie Guibert, 2018), tant la VIe flotte des États-Unis y exerçait une présence stratégique quasi incontestée. En toile de fond, l’Europe s’était habituée à sous-traiter sa sécurité à l’allié d’outre-Atlantique, convaincue que le parapluie américain resterait ouvert indéfiniment.

Or, la donne change avec la réélection de Donald Trump et sa volonté affirmée de rapatrier une partie des forces américaines, de reconfigurer l’OTAN et de conclure des accords bilatéraux s’il le juge nécessaire, notamment avec Moscou. Les États-Unis désignent désormais la Chine comme leur adversaire prioritaire, reléguant la Méditerranée et l’Europe au second plan d’un ordre mondial en recomposition. Cette tendance ne se limite pas à une unique présidence : elle s’inscrit plus largement dans un choix stratégique dicté par la hausse des tensions internationales et la nécessité, pour Washington, de concentrer ses moyens sur des théâtres jugés plus décisifs.

Dans ce contexte, l’Union européenne voit ressurgir ses propres vulnérabilités : l’OTAN, bastion de la sécurité continentale depuis la Guerre froide, n’offre plus la certitude d’une couverture intégrale du Sud. D’anciens réflexes refont surface dans plusieurs États membres, où l’on s’interroge sur la nécessité d’accroître les budgets de défense. Des voix, au Conseil européen, plaident pour un emprunt commun de 150 milliards d’euros destiné à un « réarmement européen ». D’autres, attachées à la discipline budgétaire, manifestent des réserves.

En parallèle, la guerre commerciale relancée par Washington et le reproche explicite fait à Bruxelles de se comporter en « quasi-adversaire » fragilisent davantage la relation transatlantique. Cela met en lumière un dilemme pour les Européens : continuer à s’appuyer sur l’allié américain, tout en payant le prix politique d’une dépendance jugée intenable à moyen terme, ou bien se résoudre à construire une capacité d’action autonome, quitte à s’engager dans un effort de défense plus conséquent que par le passé.

Pour de nombreux observateurs, l’épisode ukrainien n’a fait qu’accroître l’urgence de cette réflexion. L’invasion russe au cœur de l’Europe a montré à quel point la conflictualité était de retour et combien les priorités de chacun pouvaient diverger : les États-Unis demeurent dans l’Alliance, mais se gardent la possibilité de monnayer leur soutien si la situation régionale ne sert pas leurs intérêts stratégiques globaux, avant tout tournés vers la Chine. La Méditerranée, dès lors, se retrouve dans un entre-deux périlleux : zone historiquement placée sous contrôle atlantique, elle risque de basculer dans l’angle mort américain si l’UE ne prend pas la mesure de sa responsabilité sécuritaire.

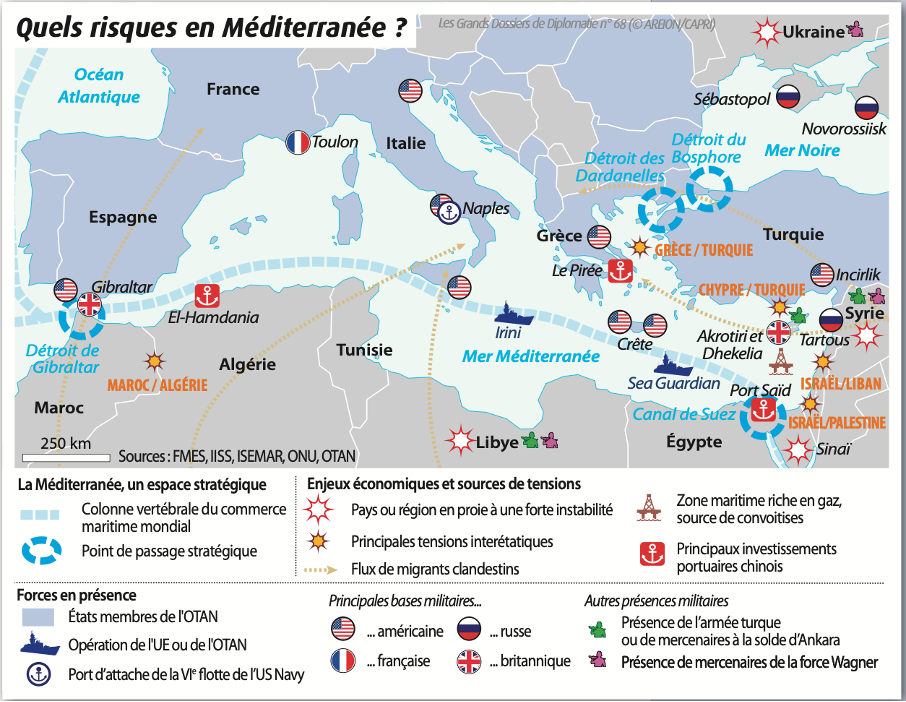

Quels Risques en Méditerranée ? – Carte issue Les Grands Dossiers de Diplomatie n°68 (AERION/CAPRI)

Un espace morcelé où l’Europe peine à s’imposer

Si la protection américaine se réduit en Méditerranée, cette évolution rappelle la nécessité pour l’UE de reprendre en main un espace trop longtemps considéré comme secondaire. Pourtant, ce bassin demeure un carrefour stratégique parcouru par des lignes de fracture profondes. Les conflits régionaux y sont enchevêtrés : en Libye, la Russie et la Turquie s’affrontent par procuration, avec l’appui de certains États du Golfe (Pierre Razoux, 2021). Au Levant, la chute de Bachar al-Assad, autrefois pilier de l’influence russe, a forcé Moscou à revoir ses ambitions ; si elle maintient une présence à Tartous et Hmeimim, cette dernière s’est en partie muée en sanctuaire pour les civils en fuite, illustrant la perte de sa fonction stratégique et l’affaiblissement du levier d’influence russe dans la région. Dans le même temps, Ankara, qui met en avant sa « patrie bleue », multiplie les forages dans les eaux chypriotes, ébranlant un équilibre déjà fragile avec Athènes et n’a pas vocation à entretenir de réelle relation amicale avec ses voisins européens, à l’heure où Erdoğan avance ses pions frontalement.[1]

Les rivalités mondiales se superposent à ces tensions locales. Les États-Unis, focalisés sur la compétition avec la Chine, considèrent la Méditerranée comme un théâtre moindre, tandis que Pékin investit massivement dans les ports grecs ou italiens dans le cadre de ses « Nouvelles routes de la soie ». Les membres de l’UE s’avèrent incapables d’adopter une position commune : Rome, confrontée à des difficultés financières, accueille favorablement ces capitaux ; Berlin redoute une dépendance stratégique ; et Paris tente de promouvoir un « Buy European Act » appliqué à l’armement et à l’énergie.

Par ailleurs, la Méditerranée demeure une route migratoire de première importance : l’Italie, la Grèce et l’Espagne continuent de faire face à l’arrivée de réfugiés provenant du Maghreb, du Sahel ou du Proche-Orient (Michel Boyer, 2022). Les accords conclus avec Ankara ou Tripoli sont fragiles et réversibles, alors que Frontex ne possède ni le mandat, ni les ressources nécessaires pour traiter la complexité de ces flux. La criminalité transfrontalière en profite, et le sentiment d’insécurité progresse dans plusieurs régions côtières.

Au milieu de ce jeu d’influences, la position de l’Europe reste balbutiante : l’Union pour la Méditerranée (UfM), censée structurer une politique euro-méditerranéenne, pâtit d’un manque de moyens et de soutien politique. Les mécanismes de coopération UE-OTAN (missions Sophia, Sea Guardian, Irini) soulignent la force potentielle d’une action commune, mais butent sur l’insuffisance de leurs mandats et sur la difficulté à mobiliser un réel consensus. En théorie, l’UE et l’Alliance atlantique partagent 23 États membres ; en pratique, l’élan pour bâtir une véritable doctrine méditerranéenne demeure inexistant.

Cette fragmentation illustre la situation paradoxale dans laquelle se trouve l’Europe : confrontée à la fois à la rivalité sino-américaine, à la question de sa dépendance envers Washington et aux enjeux migratoires, elle n’a jamais vraiment envisagé la Méditerranée comme un espace à sécuriser par ses propres moyens. Or, l’évolution de la politique américaine l’y contraint désormais.

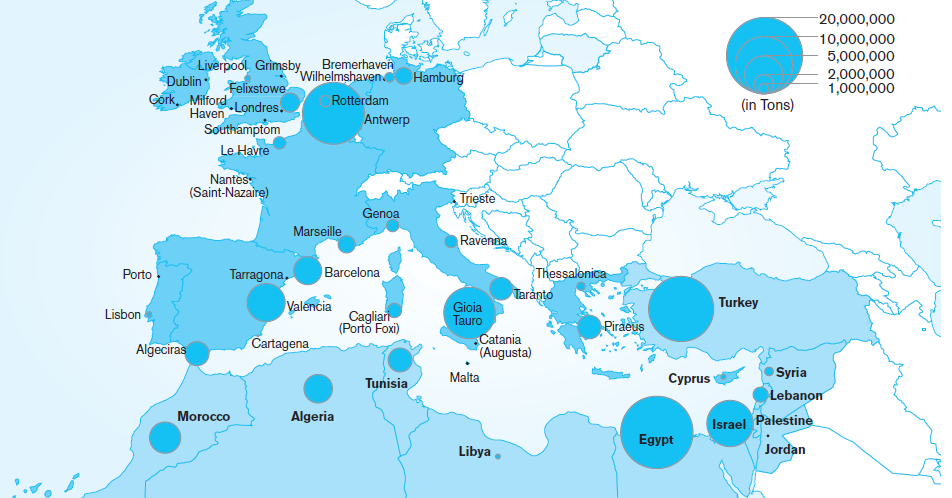

Volume des échanges de biens manufacturés (importations/exportations) dans les principaux ports des pays partenaires méditerranéens de l’UE (2007) – LET, F. Laroche 2009. Eurostat Data.

Se réapproprier la Méditerranée : un atout pour la défense et l’économie européennes

Le moment semble propice pour un sursaut stratégique de l’UE, poussée à assumer davantage de responsabilités dans un environnement international instable. À la fois zone de transit commercial majeur, carrefour énergétique et réservoir de tensions latentes, la Méditerranée se révèle un test décisif pour la souveraineté européenne.

D’un point de vue sécuritaire, la priorité consisterait à construire une véritable capacité maritime commune, qu’il s’agisse de navires mutualisés ou de drones de surveillance, appuyés par un quartier général de planification opérationnelle. L’objectif ? Combler le vide laissé par un retrait progressif des États-Unis et, si nécessaire, agir sans attendre le feu vert de l’OTAN, dont les priorités se recentrent sur la dissuasion face à la Russie en Europe de l’Est.

Sur le plan économique, la Méditerranée offre un potentiel considérable : un tiers du commerce mondial transite par ces eaux (FMES, 2023). Garantir la liberté de navigation et la sûreté des détroits constitue donc un enjeu vital pour la prospérité de l’UE. L’emprunt européen de 150 milliards, évoqué par certains dirigeants, pourrait financer non seulement une filière de défense intégrée, mais aussi soutenir la modernisation des chantiers navals, la R&D dans les drones ou la cybersécurité, et relancer le Plan solaire méditerranéen, jadis mis en veille, pour renforcer l’autonomie énergétique du continent en s’appuyant sur des accords solides avec l’Afrique du Nord et un Maroc dynamique sur ses territoires du sud.

À plus long terme, la stabilité de la rive sud passera par des coopérations renforcées : soutien aux économies locales, partenariats d’investissements, lutte coordonnée contre la criminalité et la traite d’êtres humains. Cette vision s’écarte de l’idée d’une simple « militarisation » de la région. Il s’agit plutôt d’inscrire la Méditerranée au cœur d’un projet euro-méditerranéen global, dans lequel les États du Sud seraient considérés comme des partenaires à part entière.

Cela exige toutefois des arbitrages délicats : mutualiser une partie des moyens militaires et industriels, accepter d’investir massivement pour constituer une industrie de défense européenne crédible, et affirmer une préférence communautaire dans l’armement, au risque de se heurter à de nouvelles tensions avec Washington. Les divergences internes à l’UE ne sont pas minces : certains États prônent la rigueur budgétaire, d’autres s’inquiètent d’un bras de fer avec les États-Unis, d’autres encore revendiquent une vision plus ouverte des marchés.

Pourtant, la situation internationale ne laisse guère de place à l’illusion. Les Européens, après des décennies de sous-investissement militaire, doivent reconnaître le retour de la conflictualité aux portes du continent : la Russie conteste l’équilibre oriental, tandis que la Méditerranée reste un foyer d’instabilités et de rivalités croissantes, dans un contexte de retrait américain. Comme l’OTAN n’est plus garantie d’assurer seule la surveillance méridionale, l’UE se trouve mise face à ses responsabilités.

L’urgence est donc de bâtir un nouveau pacte euro-méditerranéen associant défense commune, stratégie industrielle et partenariats équilibrés avec la rive sud. Il s’agit moins d’une quête d’hégémonie que d’une revendication de souveraineté : maîtriser son voisinage direct pour limiter l’influence de puissances extérieures, sécuriser les flux commerciaux, et offrir aux populations riveraines des perspectives de développement.

En fin de compte, la Méditerranée apparaît comme un révélateur de l’ambition européenne. Si l’UE n’occupe pas la place que laissent les États-Unis en se désengageant, d’autres acteurs – Chine, Russie, Turquie – continueront de tisser leurs réseaux d’influence dans la région. L’alternative est donc claire : ou bien l’Europe assume enfin son rôle de puissance, prenant la mesure de la compétition géopolitique qui s’exacerbe, ou bien elle s’en tient à son statut de protégée, condamnée à subir un jeu mondial qui ne lui accorde plus la priorité.

[1] Erdogan : « La sécurité européenne sans la Türkiye est impensable »

Sources :

- Fernand Braudel, La Méditerranée, espace et histoire, 2009

- Étude – Le Grand Continent, Les États-Unis sont-ils devenus les ennemis de l’Europe ? 11 perspectives transatlantiques, mars 2025

- Nathalie Guibert, En Méditerranée, le jeu des puissances se densifie, Le Monde, septembre 2018

- Pierre Razoux, Les recompositions géopolitiques en Méditerranée, FMES, 2021

- Esra Tekin, Erdogan : « La sécurité européenne sans la Türkiye est impensable », Agence Anadolu, 18 mars 2024, https://www.aa.com.tr/fr/politique/erdogan-la-sécurité-européenne-sans-la-turkiye-est-impensable-/3498903

- Michel Boyer PhD, Géostratégie de l’espace méditerranéen, décembre 2022

- Plaidoyer de l’eurodéputée Nora Mebarek, Plaidoyer pour une macrorégion euroméditerranéenne, 2022

- Les nouvelles routes de la soie en Méditerranée : risques et opportunités, 30ᵉ Session méditerranéenne des hautes études stratégiques

- FMES, Compte-rendu du Conseil européen : un tiers du commerce mondial transite par la Méditerranée, 2023