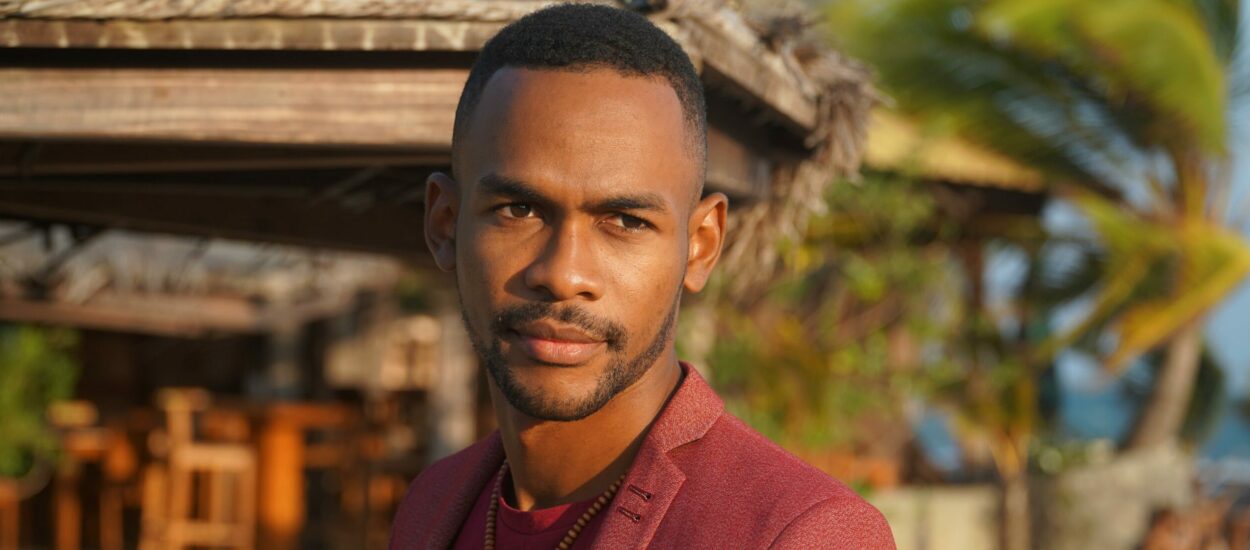

Naftal Dylan Soirbi, lauréat de la 1ère édition du palmarès Choiseul Outre-Mer, est une figure emblématique du cinéma mahorais. À travers des œuvres telles que « FBI Mayotte » et « Koungou », il s’engage à valoriser l’identité culturelle de Mayotte et à surmonter les défis inhérents à une industrie cinématographique émergente. Dans cet entretien, il partage sa vision sur le rôle du cinéma dans la promotion de l’identité mahoraise, les obstacles rencontrés lors de ses projets, et les leviers à actionner pour développer davantage l’industrie audiovisuelle à Mayotte et lui offrir une visibilité internationale.

Comment situez-vous la place du cinéma et de l’audiovisuel dans la valorisation de l’identité mahoraise aujourd’hui ?

Le cinéma mahorais a le potentiel de rayonner à l’international. Aujourd’hui, des films comme Koungou montrent que des récits ancrés dans un territoire spécifique peuvent résonner bien au-delà de leurs frontières. En développant un cinéma authentique et ambitieux, tout en s’appuyant sur des collaborations avec des plateformes de streaming et une sortie en salle, Mayotte peut faire entendre sa voix sur la scène mondiale.

Le cinéma et l’audiovisuel sont des outils puissants pour valoriser l’identité mahoraise en conciliant tradition et modernité. Il est essentiel de soutenir cette industrie émergente afin qu’elle puisse raconter ses propres histoires et offrir à Mayotte une visibilité culturelle à la hauteur de sa richesse.

Quels défis techniques, financiers ou humains avez-vous rencontrés pour mener à bien vos différents projets, et comment les avez-vous surmontés ?

La réalisation de FBI Mayotte et Koungou a été un véritable défi à plusieurs niveaux, notamment sur les plans technique, financier et humain.

L’un des plus grands obstacles a été le financement. À Mayotte, l’industrie cinématographique est encore en développement, et il existe peu de dispositifs de soutien pour les projets ambitieux comme les longs-métrages. Nous avons donc dû faire preuve d’ingéniosité en optimisant chaque ressource, en trouvant des solutions de tournage économiques et en nous appuyant sur un réseau local de partenaires et de bénévoles passionnés.

Avec peu de techniciens expérimentés disponibles localement, il a fallu que chacun multiplie les casquettes. Sur « Koungou », par exemple, certains membres de l’équipe ont dû gérer plusieurs postes à la fois : réalisation, cadre, lumière, son… Cela demande une énorme énergie, mais cela forge aussi une polyvalence précieuse pour l’avenir du cinéma à Mayotte.

Nous avons pu surmonter tous ces défis par la détermination, la solidarité et la créativité. Nous avons misé sur des solutions pragmatiques, utilisé du matériel accessible, adapté nos méthodes de production aux moyens disponibles.

Quels leviers souhaitez-vous actionner — que ce soit via les institutions, les festivals ou le soutien du public — pour développer davantage l’industrie audiovisuelle à Mayotte et lui donner une visibilité internationale ?

Pour faire rayonner le cinéma mahorais, plusieurs leviers doivent être activés. D’abord, un soutien institutionnel est essentiel, avec des aides financières adaptées pour structurer l’industrie locale. Ensuite, la participation aux festivals internationaux permettra de donner de la visibilité aux productions mahoraises. Nous devons aussi collaborer avec des plateformes de streaming et des distributeurs pour élargir notre audience.

L’implication du public est cruciale : il faut sensibiliser les Mahorais à soutenir les films locaux. La formation des jeunes talents est une priorité pour professionnaliser le secteur et éviter l’exode vers d’autres territoires.

Pour finir, je pense que le développement de coproductions avec La Réunion, Madagascar, les DOM et la France métropolitaine renforcera nos moyens et nos opportunités. Il est également nécessaire d’améliorer les infrastructures locales, comme les salles de cinéma et les équipements techniques.

Cet entretien a été réalisé dans le prolongement de 1ère édition du palmarès Outre-Mer, à retrouver en intégralité sur le site de Choiseul France.