COP29 de Bakou : une « Finance verte » au risque de cristalliser les tensions Nord/Sud ?

Après la COP28 de Dubaï (2023) qui avait notamment fixé l’objectif de « transitionner hors des énergies fossiles » et entériné la création du Fonds pour « pertes et dommages », dont le principe avait été adopté l’année précédente lors de la COP27 de Charm el-Cheikh et la création était réclamée par les pays du Sud depuis trois décennies, la COP29 était attendue comme celle de la « finance verte ».

La COP de Bakou se trouvait en fait à la rencontre de deux exigences. D’une part, le temps était venu de remplacer le « Fonds vert » – dont la création avait été réclamée lors de la COP13 de Copenhague en 2009 et qui fonctionnait depuis 2020 – par de nouveaux engagements de financement climatique désignés par le sigle NCQG (pour new collective quantified goal). D’autre part, la COP29 était organisée à quelques mois de l’échéance d’une obligation faite aux membres de l’Accord de Paris de relever leurs ambitions climatiques en proposant (théoriquement) pour février 2025, de nouvelles « contributions décidées au niveau national ». Indépendants sur le papier, ces deux thèmes sont dans les faits intimement liés dans la mesure où l’on imagine mal les pays en développement fournir des plans climat plus ambitieux en 2025 en l’absence de financements climatiques accrus en provenance des pays riches.

Il s’agit d’analyser le processus qui a conduit aux avancées de Bakou sur la finance climatique. Nous laissons volontairement de côté l’autre progrès qui a eu lieu lors de cette COP29, à savoir l’adoption de règles de fonctionnement des marchés carbone[1], question sur laquelle les experts travaillaient depuis l’accord de Paris (2015). Si la façon dont fonctionnent les marchés carbone est évidemment de la plus haute importance et justifierait un article à elle seule, il nous a semblé que l’adoption du NCQG, et donc la perspective de relèvement des ambitions climatiques des Parties, constituait un enjeu plus fondamental pour l’avenir du régime climatique, et donc pour celui du climat.

Ce décryptage s’articule en deux parties. La première présente l’histoire du « Fonds vert » et celle de l’obligation de relèvement des ambitions climatiques pour 2025. La deuxième est consacrée aux sommes demandées en amont de la COP29 par diverses institutions, aux questions qui se posent quant à la liste des contributeurs et aux structures de financement envisagées avant de se terminer par l’examen de la somme de 300 milliards de dollars qui a finalement été adoptée.

Relever les ambitions du « Fonds vert pour le climat »

L’origine du « Fonds vert pour le climat » remonte à la COP15 tenue à Copenhague en décembre 2009. Surtout connue pour n’avoir pas débouché sur un accord destiné à prolonger le protocole de Kyoto qui arrivait à échéance en 2012, la COP15 a néanmoins reconnu la nécessité de limiter la hausse des températures terrestres à maximum 2 °C au-dessus de leur niveau préindustriel (article 2) et décidé la création du Fonds vert pour le climat.

L’article 8 de l’accord de Copenhague indique en effet que dans « l’optique de mesures concrètes d’atténuation et d’une mise en œuvre transparente, les pays développés adhèrent à l’objectif consistant à mobiliser ensemble 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en développement. Ce financement proviendra de diverses sources, publiques et privées, bilatérales et multilatérales, y compris d’autres sources de financement ». Quant à l’article 10, il précise : « Nous décidons qu’il est constitué un Fonds vert de Copenhague pour le climat, en tant qu’entité chargée d’assurer le fonctionnement financier de la Convention, en vue de soutenir dans les pays en développement des projets, des programmes, des politiques et d’autres activités, concernant l’atténuation […], l’adaptation, le renforcement des capacités et la mise au point et le transfert de technologies » [2].

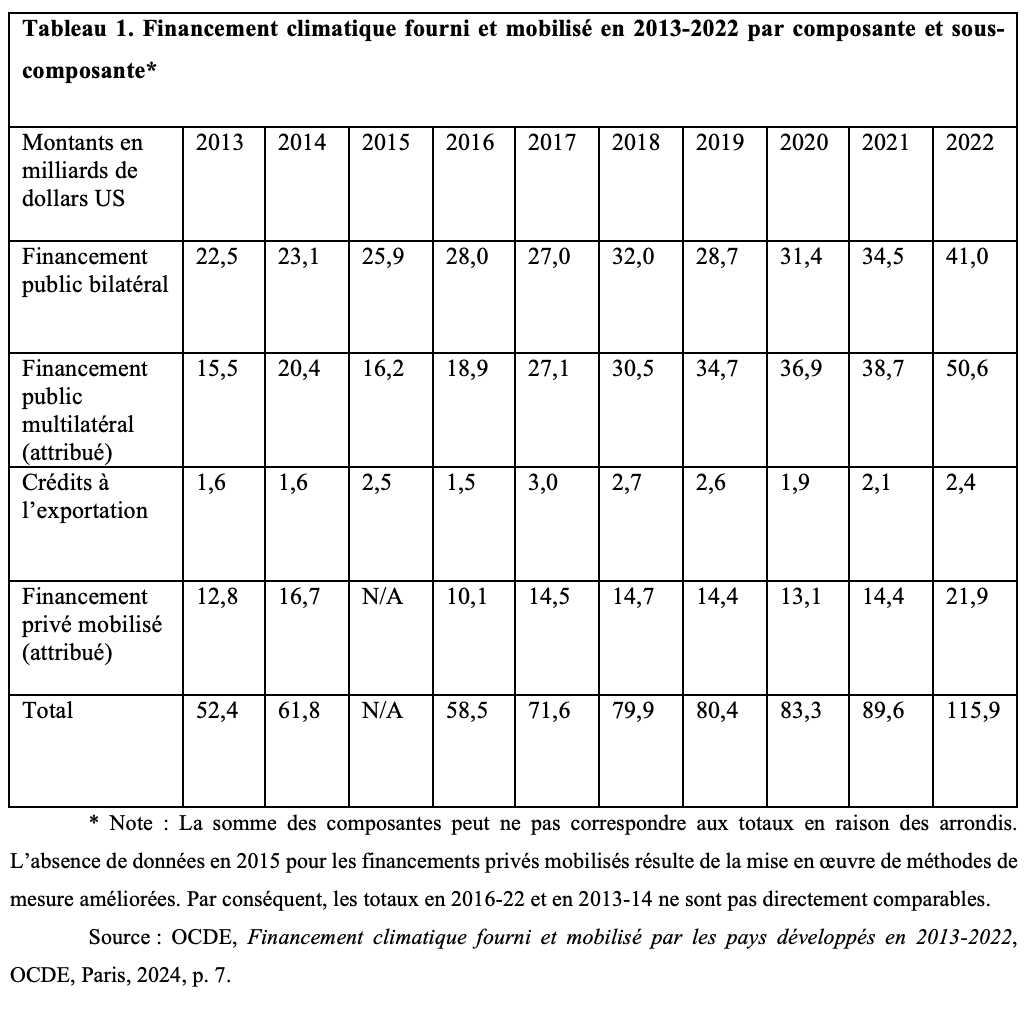

Cette somme de 100 milliards de dollars n’a été atteinte qu’en 2022, soit avec deux ans de retard (Tableau 1)[3], ce qui n’a pas manqué d’éroder un peu plus la confiance des pays de Sud dans la fiabilité des engagements des nations du Nord. La difficulté à atteindre cette somme a été régulièrement dénoncée, par exemple lors de la COP 26 (Glasgow) en 2021[4].

Sans entrer dans le détail de l’utilisation de ces sommes année par année, on signalera qu’en 2022, les 115,9 milliards de dollars ont été répartis de la façon suivante : 69,9 pour l’atténuation, 32,4 pour l’adaptation et 13,6 pour les deux objectifs simultanément[5].

Sans entrer dans le détail de l’utilisation de ces sommes année par année, on signalera qu’en 2022, les 115,9 milliards de dollars ont été répartis de la façon suivante : 69,9 pour l’atténuation, 32,4 pour l’adaptation et 13,6 pour les deux objectifs simultanément[5].

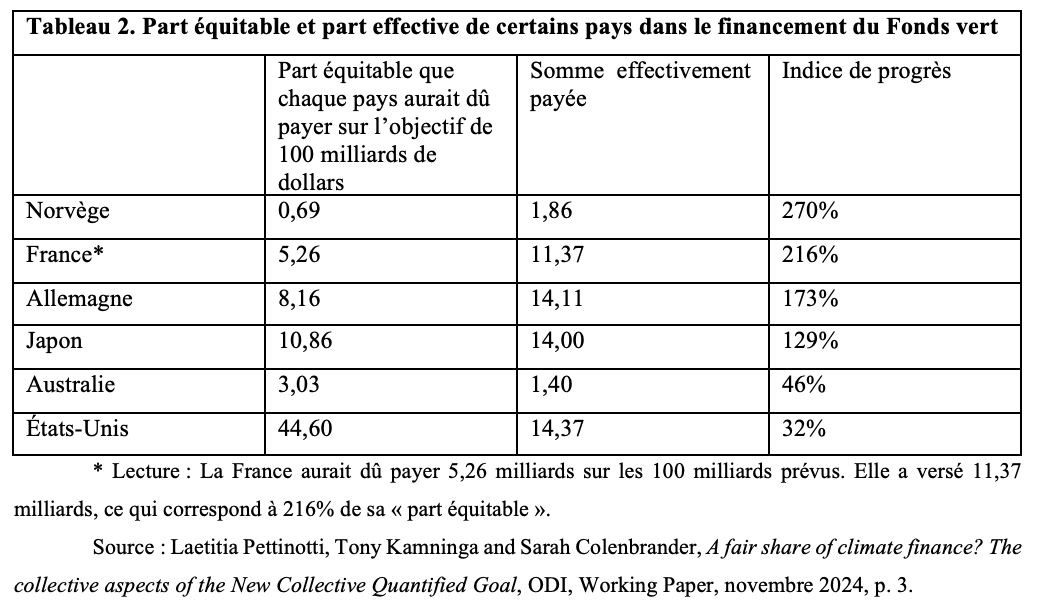

Dans le cadre du financement du Fonds vert, la France se situe, selon le Overseas development institute[6] en deuxième position des pays de l’Annexe II. Cet organisme a en effet élaboré un indicateur qui évalue la « part équitable » que chaque pays aurait dû acquitter pour le financement des 100 milliards de dollars du Fonds vert. Cet indicateur est calculé à partir du PIB du pays en question, de ses émissions de CO2 entre 1990 et 2022 et de sa population en 2022. Le tableau 2 fourni ces chiffres pour quelques pays.

Entre temps, la COP21, tenue à Paris en 2015, avait décidé qu’il faudrait relever les ambitions de ce fonds avant 2025. Ainsi, l’article 9 alinéa 1 de l’accord de Paris indiquait : « Les pays développés parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement parties aux fins tant de l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention[7] ». Se référant à cet article, le point 53 de la décision d’adoption de l’accord de Paris (décision 1-/CP.21) mentionnait la décision selon laquelle, « avant 2025, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris fixe un nouvel objectif chiffré collectif à partir d’un niveau plancher de 100 milliards de dollars par an, en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement »[8].

La COP29 de Bakou était donc la dernière occasion pour les pays développés de revoir à la hausse leurs engagements de financement avant 2025 et d’adopter le NCQG.

Un tel relèvement était d’autant plus nécessaire que l’accord de Paris prévoit dans son article 4 alinéa 9 que chaque Partie doit, tous les cinq ans, communiquer une contribution déterminée au niveau national (CDN), c’est-à-dire un ensemble d’engagements en faveur du climat. Or, cette obligation doit de nouveau être satisfaite en 2025. Le bilan mondial des politiques climatiques ayant été réalisé – comme le prévoit l’article 14 alinéa 2 – en 2023, donc pour la COP27 de Dubaï[9], il s’agit maintenant de proposer des CDN plus ambitieuses que celles actuellement déposées qui, de plus, intègrent l’engagement pris lors de la COP28 de Dubaï de « transitionner » hors des énergies fossiles. Comme le faisait remarquer Philippe Duprédurant, sous-directeur de l’action internationale au ministère de la Transition écologique, au début de la COP28 : « Il y a un double déficit. Un déficit d’offre car les NDC ne sont pas assez ambitieuses, et un déficit de mise en œuvre[10] ». De fait, selon un rapport du PNUD paru en 2024, les engagements pris à ce jour placent le climat terrestre sur une trajectoire de réchauffement pour 2100 comprise entre 2,9°C (50% de chances) et 3,6°C (90% de chances). Selon ce même rapport, à politiques inchangées, le plafond de 1,5°C sera dépassé avec une probabilité de 100%, celui de 2°C avec une probabilité de 97% et le chiffre de 3°C avec une probabilité de 37%[11].

Dans ces conditions, il était évident qu’en l’absence de progrès sur les montants alloués par les pays du Nord au financement climatique, les pays du Sud – pris en étau entre lutte contre la pauvreté, décarbonation de leurs économies et endettement – refuseraient de relever leurs engagements climatiques en 2025. Or, le temps pressait car ces nouveaux CDN doivent être déposés (en théorie) en février 2025, soit neuf mois avant la COP30 qui se déroulera à Belém au Brésil.

La nécessité de prolonger et de renforcer la dotation du Fonds vert se doublait de questions portant sur les sommes à mobiliser, les contributeurs à solliciter et les types de financement à envisager.

Qui doit payer combien et comment ?

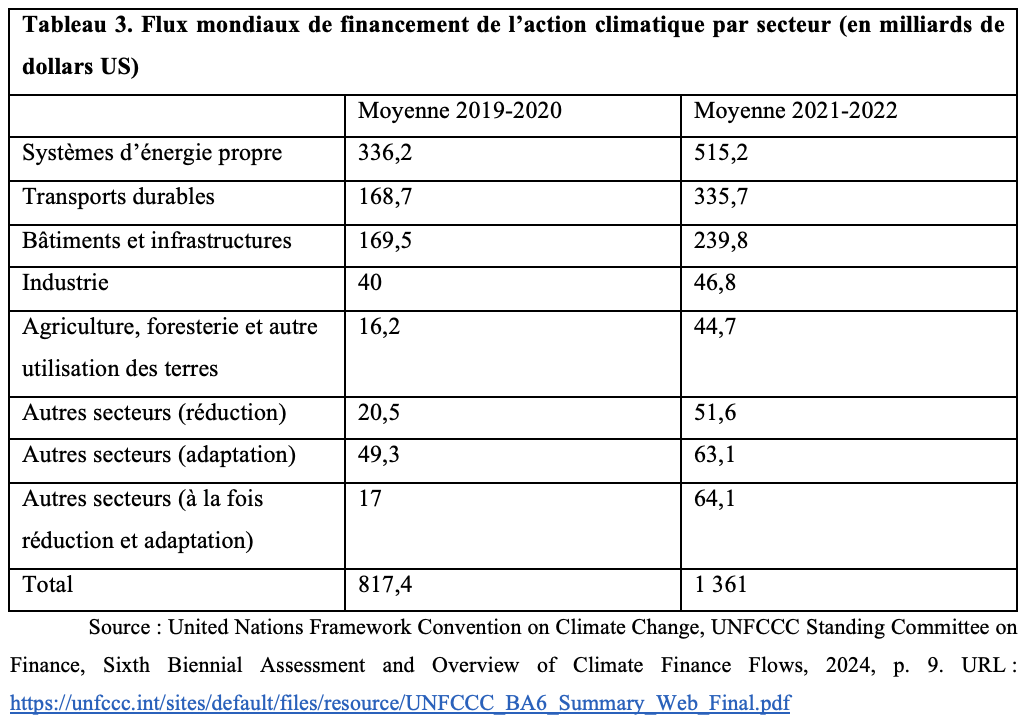

Selon la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)[12], les flux mondiaux de financement de l’action climatique ont connu entre 2019-2020 et 2021-2022 une augmentation de 66% pour atteindre une moyenne annuelle sur cette dernière période de 1,3 billion de dollars (Tableau 3).

Certes, depuis plusieurs années (sauf en 2018) ces chiffres sont en constante augmentation puisqu’ils sont passés de 739 milliards en 2017 à 817 milliards en 2020 en passant par 686 en 2018 et 788 en 2019[13]. Pour autant, la réparation de ces flux de financement entre les régions du monde est toujours aussi inégale. En effet, en 2021-2022, l’Asie de l’Est, l’Europe du Nord et de l’Ouest et l’Amérique du Nord en ont capté respectivement 42%, 22% et 12%, soit un peu plus des trois quarts. Les pays en développement en ont reçu 15%, soit 188 milliards de dollars, les PEID (petits Etats insulaires en développement) 1%, soit 13 milliards, et les PMA (pays les moins avancés) 2,6%, soit 33 milliards[14].

Or, les besoins de financement de l’action climatique dans les pays du Sud sont immenses. La CCNUCC les estime à près de 6 000 milliards de dollars d’ici à 2030 (soit plus de quatre fois et demie les sommes mobilisées actuellement dans le monde entier!) si l’on souhaite que ces pays mettent en place les mesures adoptées dans leurs CDN[15].

D’où, en amont de la COP29, des demandes bien supérieures au 100 milliards actés au moment de la création du Fonds vert de Copenhague. Ainsi, le groupe d’experts mandaté par l’ONU avait estimé que les besoins des pays en développement (Chine exclue) se situaient autour de 1 000 milliards de dollars en 2035[16]. Un tel chiffre peut sembler élevé mais, comme le déclarait Ani Dasgupta, présidente du groupe de réflexion américain World Resource Institute, « cela représente moins de 1% du PIB mondial [17]» (qui s’élève en 2023 à 106 billions de dollars). De leur côté, l’Inde, le groupe arabe et le groupe Afrique ont proposé que les pays développés consacrent entre 1 000 et 1 300 milliards de dollars par an à l’aide à la politique climatique des pays du Sud[18].

Mais, quel que soit le montant envisagé, se pose la question de la liste des contributeurs. Question épineuse qui s’est déjà posée en 2023 lors de la COP28 à Dubaï à propos du Fonds pour perte et dommage[19].

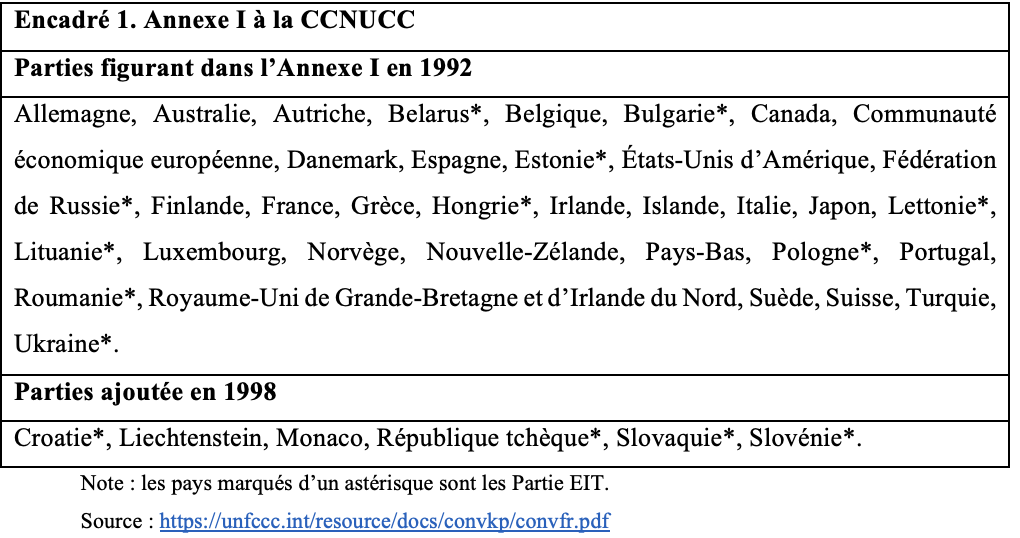

Pour bien saisir l’importance de cet enjeu, il convient de revenir à l’origine du régime climatique international, c’est-à-dire à l’adoption de la CCNUCC en 1992. L’objet de cette convention est (selon son article 2) de parvenir à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation d’origine humaine qui serait dangereuse pour le système climatique. Un tel objectif, qui concerne tous les pays du monde dans la mesure où il s’agit de lutter contre un phénomène de pollution global, doit cependant, selon la CCNUCC, être poursuivi en respectant le principe d’une « responsabilité commune mais différenciée » (article 4). Ce principe s’incarne dans une liste de pays – regroupés dans l’Annexe I – censés montrer l’exemple en faisant le maximum pour réduire leurs émissions. Cette annexe I regroupe les pays membres de l’OCDE en 1992 (c’est l’Annexe II, qui est dans l’Annexe I !) ainsi que les pays en transition (pays de l’ex-bloc de l’Est) (ce sont les Parties EIT pour Economies in transition).

En 1992, cette liste comprenait vingt-quatre pays de l’OCDE (plus la Communauté économique européenne) et dix pays en transition, soit un total de trente-cinq Parties. En 1998, cette liste a été complétée avec l’ajout de six pays (Encadré 1).

S’il est évident que ces quarante-et-une Parties doivent contribuer au financement du Fonds vert dans sa version NCQG, la question se pose de l’ajout de nouveaux contributeurs. Une telle question ne peut être éludée dans la mesure où, année après année, la part des pays de l’annexe II (Union européenne (UE) plus OCDE) dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre ainsi que leur contribution au PIB mondial ne cessent de diminuer.

S’agissant du premier point, l’Agence internationale de l’énergie indique, à la fin de l’année 2024, que les émissions de CO2 des pays avancés sont revenues en 2023 à leur niveau de 1973, soit un tout petit peu plus de 10 Gt (milliards de tonnes) – 10,4 en 2023 contre 10,5 en 1973 – tandis que leur demande de charbon est retombée à son niveau de 1906[20].

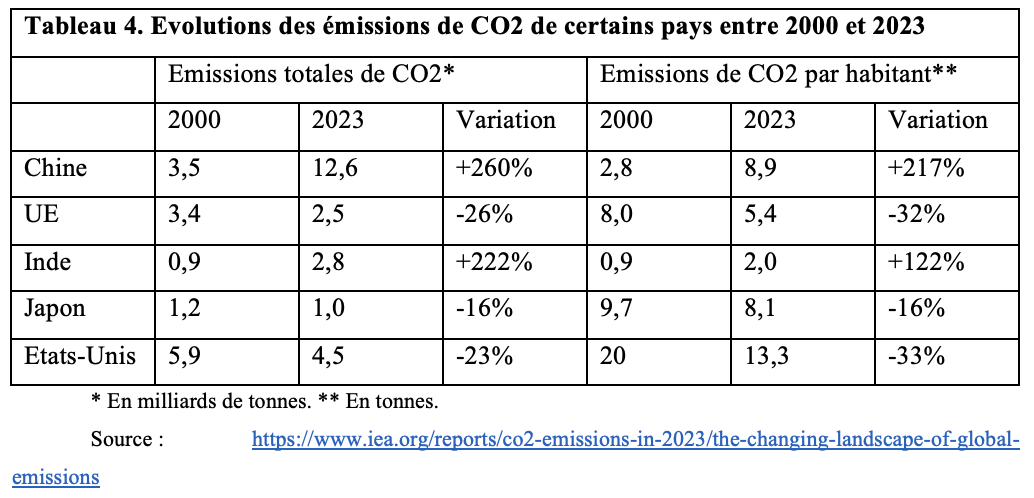

En 1990, les pays de l’annexe I représentaient 67% des émissions mondiales de CO2 liées à la combustion d’énergies fossiles (l’annexe II en représentant 47%). En conséquence, les pays non-annexe I (les pays du « Sud ») pesaient 33% de ces émissions. Aujourd’hui, la proportion s’est inversée, les pays non-annexe I comptent pour 70% des émissions mondiales[21]. Les évolutions présentées dans le tableau 4 mettent clairement en évidence ce phénomène.

Un constat voisin s’impose à propos des émissions cumulées. Une étude publiée par le site Carbon Brief en 2021 consacrée aux dix pays ayant les émissions historiques de CO2 les plus élevées, montre que sur les 2 500 Gt de CO2 que l’humanité à déversées dans l’atmosphère depuis 1850 – ce chiffre comprenant les émissions dues à la combustion d’énergies fossiles mais aussi à l’utilisation des terres et à la foresterie – , 509 Gt (soit 20%) sont certes imputables aux Etats-Unis, mais que la Chine avec 284 Gt (11%) arrive en deuxième position. Ensuite, on trouve la Russie (172 Gt – 7%), le Brésil (112 Gt – 5%), l’Indonésie (88 Gt – 4%), l’Allemagne (88 Gt – 4%), l’Inde (85 Gt – 3%), le Royaume-Uni (74Gt), le Japon (68 Gt – 3%) et le Canada (65Gt – 3%)[22].

Si les chiffres chinois concernant ses émissions de CO2 (12,6Gt en 2023, 8,9t par habitant en 2023, et 11% des émissions mondiales depuis 1850) justifieraient un engagement de la Chine dans le financement du Fonds vert, il en va de même de ceux concernant la situation économique du pays.

En effet, entre 1992 et 2023, le PIB chinois est passé de 1 208 milliards de dollars (constants de 2015) à 17 180 milliards, soit une multiplication par 13, la Chine étant depuis 2010, la deuxième économie du monde (16% du PIB mondial de 2023). Dans le même intervalle de temps, son PIB par habitant a bondi de 1 100 dollars à 12 175 dollars[23]. L’IDH chinois se situe désormais à 0,788[24].

Mais, pour ne pas avoir à contribuer au NCQG – pas plus qu’au Fonds pour pertes et dommages comme on l’a vu lors de la COP28 – Pékin explique depuis plusieurs années que ce n’est pas le moment de « réécrire[25] » la CCNUCC. La Chine tient – pour des raisons tant d’influence diplomatique envers les pays du Sud que d’intérêt économique – à conserver son statut de pays en développement. Ainsi, en septembre 2023, à l’occasion du sommet du G77 à La Havane, Li Xi, l’envoyé spécial de Xi Jinping, a déclaré lors de son allocution que la Chine « fera toujours partie du monde en développement et sera toujours membre du sud global[26] ». On trouve sur la même position des pays tels que les Etats du Golfe, Singapour ou la Corée du Sud.

La liste des contributeurs à laquelle on se réfère en 2024 a donc été établie en 1992. Aucun processus d’actualisation n’ayant été prévu (il est vrai que si tel avait été le cas certains pays n’auraient ratifié ni la CCNUCC ni le protocole de Kyoto) on se retrouve désormais dans la situation assez incohérente où le Portugal, dont le PIB en 2023 est de 289 milliards de dollars courants, est sollicité mais pas la Corée du Sud au motif qu’en 1992, n’étant pas encore membre de l’OCDE (elle le sera en 1995), elle n’a pas été inscrite sur l’annexe I alors que désormais son PIB s’élève à 1 712 milliards. On pourrait également citer Singapour dont le PIB est de 501 milliards[27].

Certes, la Chine souligne qu’elle contribue à fournir une aide publique au développement mais le fait de ne pas figurer dans la base officielle des contributeurs la dispense de devoir rendre des comptes et de faire preuve de transparence. De plus, l’aide publique au développement prise dans sa totalité (et définie selon le critère de l’aide équivalent-don[28]) octroyée par Pékin est extrêmement faible. Elle ne représente que 0,04% du revenu national brut du pays (entre 2015 et 2019)[29], chiffre à comparer à ceux de pays comme le Japon (0,31%), l’Allemagne (0,71%), les États-Unis (0,17%) ou la France (0,53%). En d’autres termes, l’effort consenti par la Chine en direction des pays pauvres est proportionnellement douze fois moindre que celui de la France. Par ailleurs, la France n’a cessé de relever le niveau de ses financements climat qui se sont élevés à 6,1 milliards d’euros en 2021, 7,6 milliards en 2022, 7,2 milliards en 2023. L’essentiel de ces financements a été destiné à l’Afrique (38%) et à l’Asie (33%). Si l’on intègre dans la contribution française les sommes engagées par les banques multilatérales de développement dont Paris est actionnaire (au prorata de ses parts) alors, selon l’Overseas development institute, la contribution française s’élève en 2022, comme on l’a vu plus haut (Tableau 2), à 11,37 milliards de dollars (10,5 milliards d’euros)[30].

L’UE milite donc pour un élargissement de la liste des contributeurs. Comme l’explique Lola Vallejo, conseillère spéciale climat à l’Institut du développement durable et des relations internationales : « Les Européens considèrent qu’ils ont fait leur part, qu’ils ont mobilisé un quart de la finance climat à ce jour et que depuis 1992, le paysage a beaucoup changé [31]».

La question de la structure du financement constitue également un sujet de débats.

L’UE souhaite que soit mis en place à partir de 2025 un financement « en oignon ». Le cœur de « l’oignon » serait constitué de financements publics pouvant prendre la forme de dons ou de prêts à taux préférentiel. Ce cœur serait enrobé de couches de financements privés, philanthropiques ou de taxes mondiales.

A propos des taxes, un groupe de travail lancé en 2023 et mené par la France, le Kenya et la Barbade a remis un rapport le 14 novembre 2024 consacré aux « taxes de solidarité ». Selon ce rapport, préfacé par Laurence Tubiana, des taxes mondiales sur le transport maritime et aérien, sur les surprofits des sociétés pétrolières, sur les transactions financières, sur les cryptomonnaies… pourraient engendrer annuellement des recettes d’environ 1 000 milliards de dollars[32].

Les institutions financières internationales sont également sollicitées. Ainsi, la Banque mondiale va atteindre son objectif de consacrer 45% de ses financements à la lutte contre le changement climatique et le FMI a acté un allègement des surcoûts de financements pour les pays membres les plus endettés auprès de l’institution[33].

S’agissant de la COP29, après deux semaines de discussions, un accord a finalement été trouvé dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 novembre. L’article 8 du texte intitulé « Nouvel objectif chiffré collectif pour le financement de l’action climatique »[34] se référant à l’article 9 de l’accord de Paris et au paragraphe 53 de la décision 1/CP.21(cité supra), décide de fixer l’objectif de 300 milliards de dollars de financements climatiques d’ici 2035. Il invite les pays développés à être leaders en la matière et précise trois points.

Ces 300 milliards pourront provenir « de diverses sources, publiques et privées, bilatérales et multilatérales, y compris des sources de financement nouvelles » (article 8.a). Cette somme sera mobilisée « dans le cadre d’une action significative et ambitieuse en matière d’atténuation et d’adaptation, et d’une mise en œuvre transparente » (article 8.b) et « compte tenu de l’intention volontaire des Parties de comptabiliser tous les décaissements liés à l’action climatique provenant de banques multilatérales de développement et tous les fonds liés à l’action climatique mobilisés par celles-ci en vue de la réalisation de l’objectif » de financement annoncé.

Cette décision a été loin de soulever un enthousiasme général. Il est vrai que le caractère quelque peu évasif des formulations retenues sur les sources des financements auxquels se sont engagés les pays riches peuvent aussi bien désigner des dons que des prêts, avec le risque d’aggraver encore l’endettement des pays du Sud. Si bien qu’après le coup de marteau final, Chandni Raina, la déléguée indienne, a déclaré : « Nous sommes blessés, très blessés par ce qu’ont fait la présidence et le secrétariat. L’Inde n’accepte pas cette proposition dans sa forme actuelle ». Loin d’être isolée, l’Inde a été rejointe dans sa critique par Cuba, la Bolivie, le Nigeria. Diego Pacheco, le délégué bolivien, a en effet souligné : « Les pays développés veulent que nous respections le seuil de +1,5°C de réchauffement, mais s’opposent à ce que les pays en développement aient les moyens de baisser leurs émissions[35] ».

La COP29 a naturellement déçu tous ceux qui s’attendaient à un NCQG plus ambitieux.

Il est vrai que les pays développés rencontrent aujourd’hui de nombreux problèmes liés à leur dette publique et à la nécessité qu’ils ont d’investir dans leur propre transition écologique et dans leur sécurité. C’est ce qu’a mis en évidence le rapport Draghi (The future of European competitiveness) paru en septembre 2024. De plus, la situation européenne ne peut que pâtir de la prochaine présidence américaine. Pour autant, on rappellera que le sauvetage des banques en 2008 a coûté 700 milliards de dollars[36].

Il est également vrai que, sous la pression de pays tels que l’Arabie Saoudite, l’Egypte, le Koweït, l’Iran, le Venezuela, la Bolivie ou la Chine, la présidence azerbaidjanaise a évité toute allusion négative aux énergies fossiles. De la même façon, le texte dit du « Dialogue des Emirats arabes unis »[37] censé faire le suivi des décisions adoptées en 2023 à Dubaï n’a pas repris la célèbre formule appelant à « transitionner hors des énergies fossiles ». S’agissant de la Chine, comme le souligne François Gemenne, « elle n’a fait que suivre le mouvement qui l’arrangeait, en toute discrétion, pour son intérêt qui est toujours celui de se faire imposer le moins de règles de conduite extérieures possibles » [38], tout en se positionnant comme un producteur clé dans le domaine de la décarbonation de l’économie (panneaux solaires, voitures électriques…).

Néanmoins, malgré les indéniables défauts qu’elles présentent, les COP sont un peu comme la démocratie selon l’aphorisme de Winston Churchill : « le pire des systèmes à l’exception de tous les autres ». En effet, malgré le travail de sape opéré par un certain nombre de pays à Bakou, aucun d’entre eux n’a voté contre l’adoption de l’accord final. Comme nous l’écrivions en 2022 à propos de la COP26 de Glasgow[39], les COP ont le mérite de placer publiquement les dirigeants devant leurs responsabilités. Elles sont les seuls lieux où tous les pays, y compris les plus pauvres – même s’ils n’ont pas le même poids que les plus riches –, peuvent faire entendre leurs revendications. Elles ont l’immense avantage de maintenir vivant le multilatéralisme en matière climatique. Par ailleurs, les décisions auxquelles elles donnent lieu font l’objet de traductions juridiques et donc permettent d’impulser des politiques publiques. Comme le résumait Laurent Fabius en 2021 : « Supprimer les COP reviendrait à offrir un cadeau aux climatosceptiques et aux adversaires du multilatéralisme[40]. » On pourrait ajouter que les contempteurs des COP n’ont, malheureusement, pas de plan B, pas de solutions alternatives.

Naturellement des pistes de réformes, d’amélioration, existent. Par exemple abandonner la règle du consensus au profit de celle de la majorité qualifiée, évolution qui semble d’autant plus souhaitable que les COP vont désormais moins porter sur la recherche de grands accords (celui de Paris n’ayant pas un terme fixé contrairement à ce qui était le cas pour le protocole de Kyoto) que sur l’adoption d’engagements concrets et de leurs modalités de mise en œuvre[41].

[1] Audrey Garric, « Les règles des marchés carbone adoptées », Le Monde, 26 novembre 2024, p. 7.

[2] Accord de Copenhague.

URL : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Accord_de_Copenhague_20100727.pdf

[3] OCDE, Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés en 2013-2022, OCDE, Paris, 2024, p. 7. URL : 9db2b91d-fr (1).pdf

[4] Jean-Paul Maréchal, « Le “Pacte de Glasgow” : un exemple de coopération post-hégémonique ? », Choiseul Magazine, 16 mars 2022 (18 p.) URL : https://www.choiseul-magazine.fr/2022/03/16/le-pacte-de-glasgow-un-exemple-de-cooperation-post-hegemonique/

[5] OCDE, Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés en 2013-2022, op.cit., p. 10.

[6] Laetitia Pettinotti, Tony Kamninga and Sarah Colenbrander, A fair share of climate finance? The collective aspects of the New Collective Quantified Goal, ODI, Working Papaer, novembre 2024.

URL : https://media.odi.org/documents/ODI_2024_Fair_share_climate_finance_new.pdf

[7] Il s’agit de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992.

[8] Nations unies, « Adoption de l’Accord de Paris », 12 décembre 2015. URL : https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf

[9] Jean-Paul Maréchal, « La COP28 de Dubaï : la fin du commencement des énergies fossiles ? », Choiseul Magazine, 27 février 2024 (16 p.) URL : https://www.choiseul-magazine.fr/2024/02/27/la-cop28-de-dubai-la-fin-du-commencement-des-energies-fossiles/

[10] Marie Bellan, « A Bakou, une COP29 décisive pour savoir qui va payer la transition climatique », Les Echos, 12 novembre 2024, p. 6.

[11] UN Environment Programme, No more hot air … please! With a massive gap between rhetoric and reality, countries draft new climate commitments. Emissions Gap Report 2024, p. 34. URL : https://www.unep.org/emissions-gap-report-2024

[12] United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC Standing Committee on Finance, Sixth Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows, 2024, p. 9. URL : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/UNFCCC_BA6_Summary_Web_Final.pdf

[13] Nations unies, Rapport sur les objectifs de développement durable 2023 : Édition spéciale

Vers un plan de sauvetage pour l’humanité et la planète, p. 39. URL : https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023_French.pdf

[14] United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC Standing Committee on Finance, Sixth Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows, op.cit, p. 8.

[15] Nations unies, Rapport sur les objectifs de développement durable 2023, op.cit., p. 39.

[16] Matthieu Goar, « A Bakou, la frustration finale du Sud », Le Monde, 26 novembre 2024, p. 6.

[17] Anne-Laure Frémont, « Climat : l’aide aux pays en développement au cœur de la COP29 à Bakou », Le Figaro, 9-10 novembre 2024, p. 12.

[18] Audrey Garric, « L’enjeu crucial de l’aide financière aux pays du Sud », Le Monde, 10-11 novembre 2024, p. 11.

[19] Jean-Paul Maréchal, « La COP28 de Dubaï : la fin du commencement des énergies fossiles ? », op.cit.

[20] IEA, CO2 Emissions in 2023. A new record high, but is there light at the end of the tunnel?, p. 11-12.

https://iea.blob.core.windows.net/assets/33e2badc-b839-4c18-84ce-f6387b3c008f/CO2Emissionsin2023.pdf et IEA, « Emissions in advanced economies fell to their level of 50 years ago » URL : https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2023/emissions-in-advanced-economies-fell-to-their-level-of-50-years-ago

[21] IEA, CO2 Emissions From Fuel Combustion. Highlights (2019 Edition), International Energy Agency, Paris, 2019; IEA, CO2Emissions from Fuel Combustion, IEA, 2020 ; Audrey Garric, « L’enjeu crucial de l’aide financière aux pays du Sud », op.cit.

[22] Carbon Brief, « Which countries are historically responsible for climate change? », 5 octobre 2021. URL :https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change/

[23] Source : Banque mondiale. URL : https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?end=2023&locations=CN&start=2023&view=bar

[24] PNUD, Human developement report 2023-2024, p. 275. URL : file:///C:/Users/Administrateur/Downloads/hdr2023-24reporten_3_1.pdf

[25] Cité par Audrey Garric, « La COP achoppe sur les pertes et dommages », Le Monde, 19 novembre 2022, p. 8.

[26] « China, leader of the global south ? », The Economist, 23 septembre 2023, p. 50.

[27] Source : Banque mondiale. URL : https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.CD&country

[28] Il s’agit d’une norme de calcul adoptée par l’OCDE en 2018. URL : https://www.oecd.org/fr/topics/sub-issues/oda-eligibility-and-conditions/official-development-assistance–definition-and-coverage.html

[29] Voir Naohiro Kitano and Yumiko Miyabayashi, « Estimating China’s Foreign Aid: 2019-2020 Preliminary Figures », JICA Ogata Sadako Research Institute for Peace and Development, Tokyo, 14 décembre 2020, p. 12. URL : https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/other/l75nbg000019o0pq-att/Estimating_Chinas_Foreign_Aid_2019-2020.pdf

[30] Anne Feitz, « La France, contributeur important », Les Echos, 12 novembre 2024, p. 7. ; Anne-Laure Frémont, « Climat : l’aide aux pays en développement au cœur de la COP29 à Bakou », op.cit., p. 12 ; : Laetitia Pettinotti, Tony Kamninga and Sarah Colenbrander, A fair share of climate finance? The collective aspects of the New Collective Quantified Goal, op.cit.

[31] Anne-Laure Frémont, « Climat : l’aide aux pays en développement au cœur de la COP29 à Bakou », op.cit., p. 12.

[32] Global Solidarity Levies Task Force, Scaling solidarity : Progress on global solidarity levies, novembre 2024. URL :https://globalsolidaritylevies.org/app/uploads/2024/11/GSLTF-Scaling-Solidarity-Progress-on-Global-Solidarity-Levies-report.pdf

[33] Richard Hiault, « Les pays du Sud pris en étau entre endettement et décarbonation », Les Echos, 12 novembre 2024, p. 7.

[34] https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2024_L22F.pdf

[35] Matthieu Goar, « A Bakou, la frustration finale du Sud », Le Monde, 26 novembre 2024 , p. 6.

[36] Mariana Mazzucato, Mission economy. A Moonshoot Guide to Changing Capitalism, Allen Lane, 2021, p. 92. Un dollar de 2008 vaut approximativement 1,46 dollar en 2024.

[37] « Taking forward the outcomes of the global stocktake ». URL: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/UAE_dialogue_12.pdf

[38] Anaïs Moran, « COP29. Un pognon pas dingue pour le Sud », Libération, 25 novembre 2024, p. 9.

[39] Jean-Paul Maréchal, « Le “Pacte de Glasgow” : un exemple de coopération post-hégémonique ? », Choiseul Magazine, 16 mars 2022 (18 p.) URL : https://www.choiseul-magazine.fr/2022/03/16/le-pacte-de-glasgow-un-exemple-de-cooperation-post-hegemonique/

[40] Laurent Fabius, « De l’utilité des COP pour répondre à l’urgence climatique », Green, n° 1, septembre 2021, p. 11.

[41] Andrey Garic, « Comment les COP climat peuvent se réformer », Le Monde, 27 novembre 2024, p. 7.